荐语

当我们关注身心健康的时候,长期被抑郁、恐惧、焦虑、强迫等情绪困扰的时候,看到不少同性恋人存在的时候,总难免会问为什么会这样?有的人为什么如此与众不同?按照精神分析的理论,它们都或多或少和俄狄浦斯情结有关;正是俄狄浦斯情结导致了强烈情绪冲突的神经症和后天同性恋的产生。但这一抽象且貌似虚构的情结到底是什么?它又是怎样导致这些后果的呢?《俄狄浦斯情结》一书详细的解答了这些问题。本书是法国拉康派精神分析家Juan David Nasio(胡安.戴维.纳西奥)博士的作品,它以极其逻辑和明显结构化的手法诠释了弗洛伊德精神分析中的重要理论砥柱——俄狄浦斯情结,把这一至今无法有实证的传说、幻想全面地铺陈出来,入情入理,帮助读者得以深刻地理解该理论的重要性。

俄狄浦斯情结被公认为“所有神经症的起源”,始于4岁,终于6岁;表现为孩子与同性父母争夺异性父母之爱,使得基础的情感体验与乱伦欲望的共存又矛盾冲突,并因父母的个人特质不同,带来主要神经症的情绪体验:焦虑、强迫、歇斯底里(癔症)、抑郁等。因此,人们成年后感受到的各种神经症症状无不源于该时期的雏形。 作者充分地按照男女性别的不同解释了整体过程,在男、女性的俄狄浦斯情结发展过程中,可以很清楚地看到孩子们早年的心理是如何对同性产生性趣的——直接简单原始地开始于对同性父母的性化,以获得想象中的全能力量和无穷快乐。在对力量和快乐的追求过程中,随着对力量象征的认识和来自文明社会的阻力,孩子对父母的去性化逐步完成,而获得对自身社会性别的认同及超我的建立。

本书以通俗朴实的语言解释说明了弗洛伊德和拉康的相关言论,彻底让这一晦涩抽象的精神分析理论变得浅显易懂。

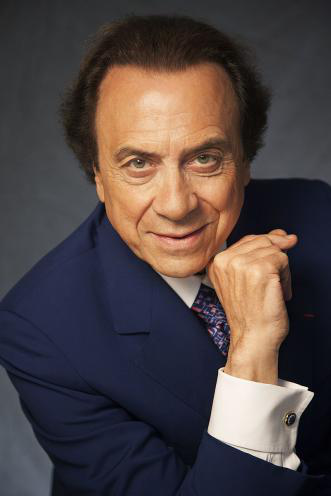

作者介绍:

现年76岁的法国拉康派精神分析家Juan David Nasio(胡安.戴维.纳西奥)博士,是法籍阿根廷人,最早毕业于布宜诺斯艾利斯大学医学院,在布宜诺斯艾利斯首府拉努斯完成了其精神科医生的住院医生实习,并于1969年移民法国,同时师从被认为至弗洛伊德之后最受争议的精神分析家雅克·拉康,时间长达11年。纳西奥博士随后从1971年起在巴黎第七大学任教30多年,期间还于1986年创立了巴黎精神分析协会,是现任主席。鉴于其在专业领域的卓越贡献,纳西奥博士在1999年被授予“法国国家荣誉军团”骑士勋章,还被多所大学授予名誉博士学位;他在迄今为止的32本著作中涉略了心理科普、社会及专业学术各个领域,已被翻译成13国文字。

本书的译者是留法学成回国的青年精神科医生张源。

目录

译者序 作者中文版序 开篇 第一篇 男孩的俄狄浦斯情结 第二篇 女孩的俄狄浦斯情结 第三篇 关于俄狄浦斯情结的问答 第四篇 俄狄浦斯情结是男人和女人们普通神经症及病态神经症的原因 第五篇 俄狄浦斯情结症候群 第六篇 西格蒙德.弗洛伊德与雅克.拉康关于俄狄浦斯情结著作的摘要及注解 参考文献 参考书目

精华解读

序

译者张源特别考虑到普通读者和非专业的人士需要,在翻译的过程中特别注意了区分拉丁语系冗长的语言特点,以力求翻译通俗易懂又言简意赅:作者纳西奥博士在开篇介绍了他对此议题关注的原因及相关背景,并引入了对神经症的起源来自俄狄浦斯情结的整体发展的概括:婴儿在度过解决基本生存问题(进食和排泄)的口欲期(0-1岁)和肛欲期(1-3岁)之后,很快就注意到了与重要客体(父母)的关系问题,对父母的爱伴随着原始的性欲,随着身体机能的发展而越来越显现且膨胀——直接渴望占有父母或被父母占有,由此引出了一系列爱恨情仇的情绪体验,进入到俄狄浦斯期(4-6岁)。纳西奥博士得出令人震惊的结论:爱是神经症的源头!

同时,由于本书在全球范围内流传甚广,纳西奥博士也在序言的最后提到了不可忽略的文化背景影响,可惜的是这部分在内容中未能展开;但就其在特定俄狄浦斯情结的精妙诠释和解读,已经让本书成为精神分析理论书籍经典之一。

开篇

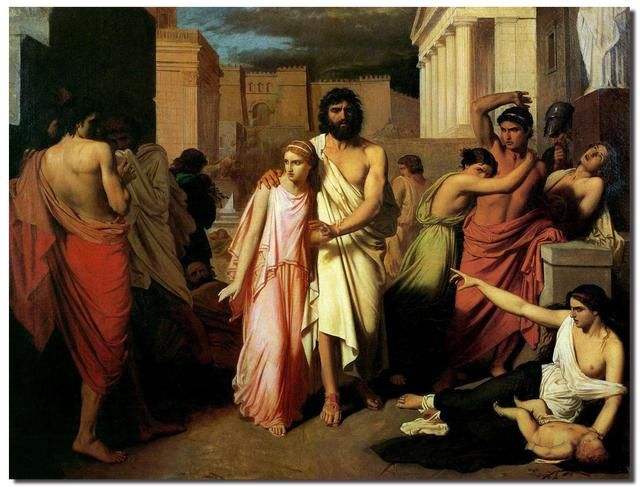

“俄狄浦斯情结”名称取材于被命运摆弄而弑父娶母生子的希腊神话《俄狄浦斯王》,其故事内容因正好是与4岁左右孩子心理特征相符所被采纳。 弗洛伊德早就表明性欲不仅会由于生殖区域的兴奋而被激发,也会被重要客体的温柔所触动;那么3岁以后的孩子(克莱因则认为婴儿从出生起就伴有性欲)在父母无微不至爱的包裹下,自然便产生了性欲,这种性欲不仅满足于与父母情感的呼应,而且产生了占有欲和性快感;开始有了阴茎幻想 - 即孩子优势的全能幻想,而陷入多重的快乐幻想之中;但这美妙的幻想很快在发现女性阴茎的缺失后破灭,男孩沉浸在被阉割的焦虑中,女孩则感受着丧失的痛苦;随后乱伦的欲望在残酷的社会伦常和父母的拒绝下被遏制,他们由此体会到被社会规则制约的第一步。

孩子们在百般无奈中慢慢接受了乱伦的禁忌,放弃了把父母作为性对象,也放弃了与同性父母的竞争而发展成为对他们的认同,这样去性化的过程直接导致了超我(在弗洛伊德人格结构理论中指人格结构中的道德良心和自我理想部分)的形成以及对自身生理性别的认同。无疑这百般无奈的接受是痛苦的,这痛苦包含着各种复杂的感受,既甜蜜、酸辣又苦涩,为青春期生理第二性征出现带来的心理变化奠定了原始的心理模型——羞耻、叛逆和不妥协的基础;也是常态或病态神经症及精神分析过程中移情表现的雏形。

俄狄浦斯情结是孩子们的幻想也是被精神分析师们重构的幻想,始于对父母的性化(对父母身体产生性欲),止于对父母的去性化(去除对父母身体的性欲),经历着欲望、幻想和认同,恰恰也正是俄狄浦斯情结的起源、巅峰和衰弱。

案例:

26岁患有严重厌食症的女青年,在精神分析中清晰呈现出对父亲的矛盾情感:- 既渴望成为平胸的男孩,又渴望成为父亲喜欢的女人;还呈现出4岁小女孩的内在心理特征,咨询师便适时地抓住机会进行进展性的解析来干预症状,凸显冲突,意识化那些潜意识的想法,进而引发反思和促使改变,达到疗愈的目的。

男孩的俄狄浦斯情结

突起又可随时触摸获得快感的阴茎对孩子来说已经不再仅仅是生殖器,它更是权力和力量的象征,也是相对于手的客体,是充满欲望的石祖(阳具、菲勒斯,是父权的象征);它常常因刺激而勃起并感受到愉悦,让男孩不自觉产生了全能幻想,这样的幻想激起了一些乱伦欲望:既渴望占有大他者(母亲)的身体,被大他者(父亲)占有,还渴望消灭大他者(父亲)身体;同时还伴随着或主动或被动的性欲姿态。随后,当男孩愕然发现在女性的裸体身上没有自己所拥有的阴茎时,性化父母达到了极致;只是全能幻想貌似有多强大就暗含着有多脆弱,加上因为父亲在这一过程中既可能是禁止者、引诱者又可能是对手,他顿时产生了前所未有指向父亲的阉割焦虑,他非常害怕自己的生殖器被父亲阉割,从这样的焦虑感受开始,他慢慢地去除了对父母身体的性欲;最终,他不得不压抑所有性欲、幻想和焦虑,放弃性化父母和把他们作为欲望对象,而合并他们为认同客体,完成去性化。人类文明区别于动物的极其重要一步就此实现,人类的社会化进程也就此初露端倪。

在整个性化(性欲指向)父母的过程中我们不难可以看到,对于非生理性(不带有先天生理特质)的同性恋来说,非常有可能在此阶段产生对男性的爱恋,也就是如果对父亲的去性化因种种理由不能完成被滞留下来,那么男孩成年后的性取向则很可能指向男性;如果男孩阉割焦虑不产生,则理论上来说,对父亲的去性化是不会开始的;在家庭中,除了父亲应该拥有石祖的力量,强势的母亲若强大到让男孩可以忽略她没有阴茎的事实,获得安全感也有可能拥有石祖,或是父亲即便有阴茎,但不能强大到会有阉割的焦虑,亦或是男孩因为各种原因就是无法放弃母亲,那么去性化的不成功都有可能发生。

案例

从有记忆起,男生小A就感觉自己一直被强势的母亲所紧紧地呵护着,只要有母亲在,其他人都没有机会抱他,而父亲总是很忙不在家,即便回到家也总会出去打牌,母亲常常在他面前抱怨哭诉父亲的不负责任,没有尽到丈夫和父亲的义务,并且还怀疑他出轨;母亲经常半夜抱着小A去找父亲回家睡觉,父亲面对母亲的指责,一般都是敷衍逃避。这样的情况持续到小A初中,恰是他青春期的阶段,母亲因绝症在他初二的时候过世,父亲不到一年就再娶,小A一直无法接受父亲这样的做法,也无法接受继母;一年多进入高中后,小A便开始了持续到今天离家住校的生活,大学期间有了同性的性行为和短暂的同性恋关系......

我们可以看到在小A的例子中,母亲一直处于最有影响力最有力量的位置,掌握着石祖,占据着道德制高点,而父亲似乎拥有的是假石祖——疏离,没有力量,不被家庭接纳,并且当小A进入青春期再次翻腾起俄狄浦斯情结的时候,母亲的去世让所有过往的模式都成为冻结成创伤被强化了下来,让小A彻底不能完成对父亲的去性化,成为了同性恋。

女孩的俄狄浦斯情结

女孩的这一情结表现比男孩要更为复杂,同样从生殖器阴蒂可操纵的愉悦感开始,她获得了全能力量的幻想,感觉自己也如同男孩一样拥有石祖,进而她不再只满足只与温柔的大他者(母亲)的互动,涌现虚构的乱伦欲望——渴望拥有母亲的身体,随后产生快乐幻想,通过对母亲主动的性欲姿态呈现,她是那么的开心,直到她看到男性裸体身上比自己多出来的阴茎,随即产生被剥夺的痛苦及对阴茎嫉妒的情绪,在此,母亲的去性化达到顶峰,她陷入了完全的孤独之中。女孩开始也想要拥有男孩的石祖,便指向父亲产生了这个愿望,但被无情的拒绝,无奈之下,她便希望自己被父亲占有,再次引发虚构的乱伦欲望,对父亲进行性化;当父亲再次拒绝占有女儿之后,女孩不得不放弃对父亲的幻想而把他作为个体进行认同,从而完成了对父亲的去性化,完全结束了女孩的俄狄浦斯期。

从心理发展的角度来看,女性比男性更具有同性恋的基础,最早她就开始对母亲性化了,只要母亲的去性化或父亲的性化不能实现,那么都会导致女孩成年后对女性的性取向。而去性化和性化的本质都关乎着石祖背后的所谓雄性力量,无疑从这点上来说,该理论带有浓厚的父权社会的色彩,而父亲对女儿来说则是社会规条习俗的象征,是其超我的重要组成部分。

案例:

女青年小B是典型的富二代,父母都各自有自己的企业,特别是母亲的公司成功经营了几十年,已颇具规模。小时候小B基本是由外婆/奶奶和爸爸带大,爸爸性格柔和比较会关心小B,妈妈则多忙于工作,在当地享有一定的社会地位,常不在家,而且年轻美貌又性格非常强势刚烈,也很坚韧,百折不挠。爸妈的关系许久以来都比较疏离,但由于他们都深具传统家庭观念,尽管会吵架但关系依然稳定。小B感觉自己上小学起就成了孩子王,所有的问题都自己扛,从不主动要求帮助,自立自强,成为父亲一直鼓励要求的模样;也时刻提醒自己不要给妈妈丢脸。从青春期开始,小B就追求中性打扮,并意识到了自己同性的性取向。小B高中毕业后去了美国,完成了大学教育,期间一直和假期中认识的女友保持异地恋的关系,长达数年。大学毕业后回国,母亲花费重金在日本香港帮她蓄发美容打扮,企图扭转她成为淑女,并安排多次与门当户对的家庭孩子相亲,小B感觉痛苦不堪,最终向父母坦承自己的性取向。尽管父母以断绝所有经济来源相威胁,小B依然选择了离开家乡出柜。

在小B的家庭中,石祖似乎从来都一直掌握在母亲手里,父亲事业上的平庸、性格的软弱和对母亲的认同支持都助长并稳固了其母在家庭中绝对优势的地位,可以想象,即便童年的小B看到自己没有的男性阴茎时,她母亲强大的形象不会让她产生阴茎嫉羡,对母亲的去性化和对懦弱父亲的性化根本就无法完成。这样的家庭环境导致小B的同性恋似乎就是必然结果。

关于俄狄浦斯情结的问答

再次强调了俄狄浦斯情结理论假设解决的两大重要问题:男女性的同一,即性别的去性化,和神经症的起源;它是快乐、痛苦又焦虑的诱惑幻想,猛烈并被保留到成年后以神经症的症状再次呈现出来;既是现实也是幻想,是基于主体间的现实产生的主体内的幻想;它的结束是孩子第一次从内心深处超越并摆脱父母,这一悲剧最美的一课是教导我们无论赢得多高难度的战斗,归根结底价值都是相对且有限的。

阴茎的幻想和主体释义就是石祖,它代表力量,是所有人的依恋标准,也是一切给予高度重视投资的事物。对男孩,阴茎就是其感觉拥有石祖的具象化支撑物的真实基础,而女孩则主要是阴蒂,其兴奋激起性欲感觉的集合;所以在家庭中的权威照顾者——母亲既可以是石祖的携带者也可以是石祖本身,男孩既可以拥有阴茎(石祖)也可以拥有母亲(另一个石祖),让全能的快乐达到极致。然而不可撼动带有父亲权威的社会戒律似乎要制止剥夺这一切,男孩不免焦虑起来,拥有母亲的欲望在发现她实际不具有石祖和与强大父亲竞争时被泯灭,他此时变得怯懦胆小不得不放弃占有父母的欲望来保护自己。

女孩在俄狄浦斯期的情感则以嫉妒羡慕和仇恨为表征,是一种失望的剥夺情结,激发了她前俄狄浦斯期间的断奶创伤。她早期就因对真正石祖的追求而放弃了占有母亲,但在父亲为代表的强大社会文明面前,最终以内化了父亲的言行来向外寻找男伴作为替代。对女孩而言,石祖除了代表力量以外更像是爱的化身,只有失去爱能让女性焦虑,没有爱和失去爱对她来说意义绝对不同,追求和拥有爱是女性一生的特别课题。

俄狄浦斯情结是男人和女人们普通神经症及病态神经症的原因

俄狄浦斯情结本身就是一种首次于身心无害健康的神经症,它因自我形成时无力完全掌控克制欲望的洪流,而体验到强烈痛苦与快乐并存的矛盾情绪,并在人格结构中留下了创伤痕迹;这些痕迹在孩子成年以后唤醒了占有、消灭和被他人占有的欲望,同时没有完全去性化的残留带来了俄狄浦斯情结幻想导致的未被很好压抑住的强烈快乐及焦虑感,使得该神经症另外有致病性的可能。

俄狄浦斯情结中的三种创伤——真实或想象的遗弃、虐待及其导致的耻辱感和令人窒息的快乐给恐惧症(想象的遗弃——焦虑症)、强迫症和歇斯底里症带来深刻的基础,并且这些创伤也有可能不是孩子们亲身经历的,是其父母经历而潜移默化带给孩子的。

男性极具代表性的阉割焦虑感受,因父亲的定位不同引发了三种不同的神经症:

被禁忌者父亲阉割的焦虑(被抛弃 —— 恐惧性神经症 被诱惑者父亲阉割的焦虑(被愚弄)—— 歇斯底里神经症 被情敌父亲阉割的焦虑(被虐待) —— 强迫性神经症 (内化的超我惩罚) 总之,对男性而言,神经症就是来自婴儿期幻想,伴随着针对父亲阉割焦虑的强制性回归。

女孩躁动不安的阴茎嫉羡是她们神经症的始作俑者,它激发了歇斯底里的性厌恶或雄性气概,石祖对她们来说不是力量而是爱,男孩的阉割焦虑对她们来说是置换成被所爱男人抛弃的恐惧感,这种害怕终其一身,让她们需要不断地征服和巩固她们的爱。因而,综合男性担心失去雄性力量的焦虑和女性需要不断确认爱的恐惧是两性关系中的相处之道。

案例:

再次回到之前提及的厌食症女孩,她为了从弟弟处争夺父亲,妄图通过截止食欲来消除所有女性第二性征,成为超越弟弟的无性人,并被父亲性诱惑并占有,她要同时展现两种力量(没有表达清楚这两种力量):雄性力量——“支配与占有”父亲和阴性力量 - 被父亲所“占有”;由此可见厌食症患者是无意识同一化年轻女性和男性来最大化对父亲吸引力的结果,她拥有两个雄性客体,虚拟的弟弟和其雄性的自我。

至此,全书的主要内容已经基本结束,但其最大的特点就是在不断地诠释展开的同时也不断地总结归纳,随后的“俄狄浦斯情结症候群”又再次把前文中涉及的主要概念一一解读强调,反复加强读者对理论的理解,让人过目不忘。最后的“西格蒙德.弗洛伊德与雅克.拉康关于俄狄浦斯情结著作的摘要及注解”中又把这两位对作者影响最深的精神分析开创者的相关言论完整摘录,让读者对这一理论有更原汁原味的印象。

当我掩卷重温阅读过程的时候,发现自己从最早排斥不理解,纠结于文中一些拗口的表达和奇特的用词,到最终频频点头。真切感受到弗洛伊德、拉康和Nasio,他们对人类极大的热情和耐心,以一丝不苟对来访者无条件高度关注的严谨态度,才有了今天精神分析在临床的发展应用;同时也感谢张源,他架起了我们与大师前辈之间的桥梁,更期待我们这些中国的同道能够有一天能系统地把俄狄浦斯情结放在中国特有的文化背景和传统中,作进一步的应用和诠释。

- 选自《心安管家》